植民地

他の国から移住してきた人たちに開発されて、移住者の国によって統治された国や、武力によって奪われた国のこと。

宗主国

植民地を統治している国のこと。植民地支配は大航海時代から始まって、第二次世界大戦まで先進国が領土を広げようと行ってきました。植民地をたくさん持っていると、資源を調達できたり、労働力を獲得できたりと宗主国にとっては都合がいいものです。

植民地側にとっては宗主国の人間から差別を受けたり、貿易をしても自国の利益が少なくなるよう支配されたりと良い関係であるとは言えませんでした。

そのため、第二次世界大戦が終戦した後、世界中の植民地が独立国家として誕生しました。独立したと言っても長年宗主国に支配されてきたため、影響が残ります。例えば言語、宗教、混血、内戦。

旧宗主国を理解していれば、以前植民地だった独立国家の特徴が理解できます。

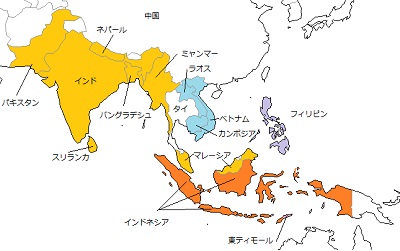

東南アジアの旧宗主国

|

旧宗主国 |

旧植民地 |

|---|---|

|

イギリス |

インド・バングラデシュなど |

|

フランス |

カンボジア・ベトナム・ラオス |

|

オランダ |

インドネシア |

|

スペイン |

フィリピン |

|

ポルトガル |

東ティモール |

農業

植民地の農業と言えばプランテーション農業です。宗主国からの技術と植民地の安い労働力により嗜好品などを大量にモノカルチャーで生産しました。イギリスの植民地は特にお茶の輸出が現在も多いです。

宗教

| 宗教 | 国 |

|---|---|

|

イスラム教 |

インドネシア・パキスタン・バングラデシュ・マレーシア |

|

大乗仏教 |

ベトナム |

|

小乗仏教(上座部仏教) |

スリランカ・ミャンマー・タイ・ラオス・カンボジア |

|

キリスト教 |

フィリピン |

|

チベット仏教(ラマ教) |

ネパール・ブータン・チベット自治区 |

|

ヒンドゥー教 |

インド |

南米と違って旧宗主国と宗教の関係はあまり見られません。唯一旧宗主国の影響を受けている国があります。それはフィリピンです。フィリピンはカトリックが大部分、公用語は英語で旧宗主国スペインの影響を受けていると考えらえます。

様々な宗教の国家がひしめき合っているため、国境付近では風習の違いなどによって民族紛争が発生している地域もあります。

豆知識 ガンジー

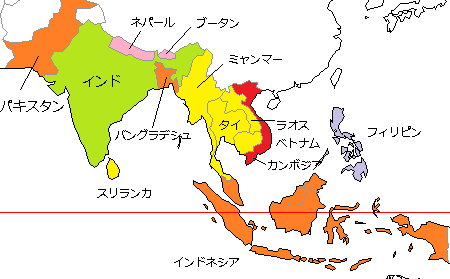

緩衝国・タイ

タイは植民地支配を受けていませんでした。タイを境にイギリスとフランスが植民地支配しているという形になっています。これはイギリスとフランスが条約を結んでタイは両国とも支配しないということを決めました。このように、大国の間やその植民地間にあり、衝突を防ぐ役割をする国を緩衝国と言います。