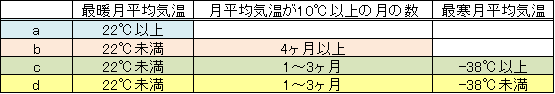

雨温図問題が出題されるとき、「雨温図と地名の組み合わせ」を正しく選択する問題が多く出題されます。こうした問題を対策するには雨温図を見て、ケッペンの気候区分を見分けられるように勉強しておきましょう。

そうすれば、雨温図問題は簡単に回答することができます。また雨温図からは「南半球or北半球」「気温の年較差」といった情報も読み取れるため、問題を解くときのヒントになります。このような雨温図問題を解くときのポイントについて詳細に説明して行きます。

世界の雨温図データから読み取れること

雨温図からケッペンの気候区分を見分ける前に、中学生でも分かるような初歩的なポイントについて確認していきます。しかし、こうした内容が答えに直結するケースもあるため油断してはいけません。

気温のグラフから南半球or北半球が分かる

北半球と南半球では季節が逆転しています。例えば12月は北半球では冬ですが、南半球では夏になります。そのため、オーストラリアではサンタクロースが夏場にやってくることになります。

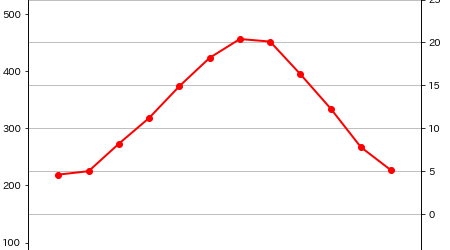

雨温図では気温は折れ線グラフ、降水量は棒グラフによって表されます。このとき、以下のように気温のグラフに着目すると、その都市が北半球にあるか南半球にあるか判別することができます。

それでは具体的に雨温図を確認していきましょう。まずはウランバートル(モンゴルの首都)の雨温図は以下のようになります。

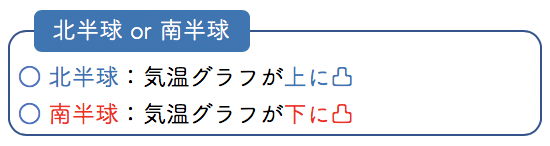

折れ線グラフが「上に凸」なので北半球の都市であることが分かります。要するに6月〜8月が夏であることを意味します。一方でキャンベラ(オーストラリアの首都)の雨温図は以下のようになります。

折れ線グラフが「下に凸」なので南半球の都市であることが分かります。要するに12月〜2月が夏であることを意味します。

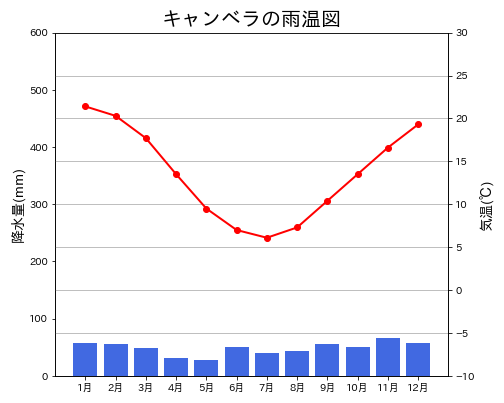

気温の年較差から緯度を見分ける

一般的に赤道に近いほど夏と冬の寒暖差は小さくなり、高緯度地域ほど寒暖差は大きくなります。地理の専門用語を利用すると、低緯度地域では気温の年較差が小さく、高緯度地域では気温の年較差は大きい。

こうした法則を雨温図で見分けるには気温のグラフの形状を確認すればいいです。具体的には以下のように考えるといいです。

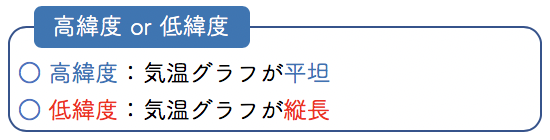

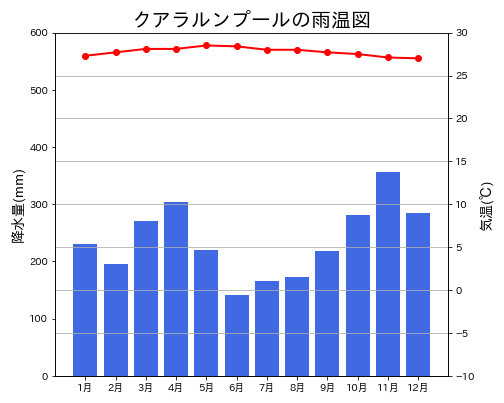

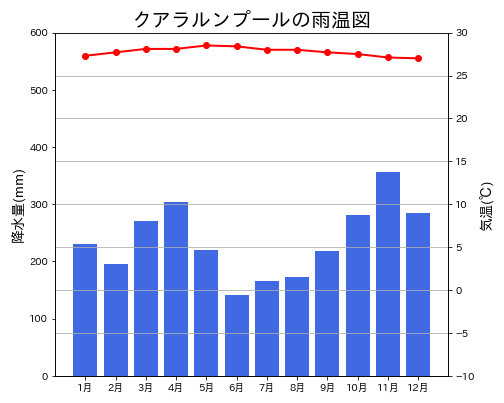

それでは具体的に雨温図を確認していきましょう。まずは赤道直下に位置するクアラルンプール(マレーシア)の雨温図です。

上記の雨温図を見ると気温のグラフが横一直線になっていることが分かります。これは赤道直下にある都市の特徴であり、一年間を通して気温が一定になっています。

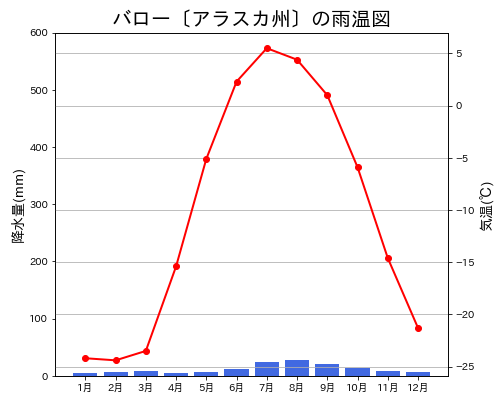

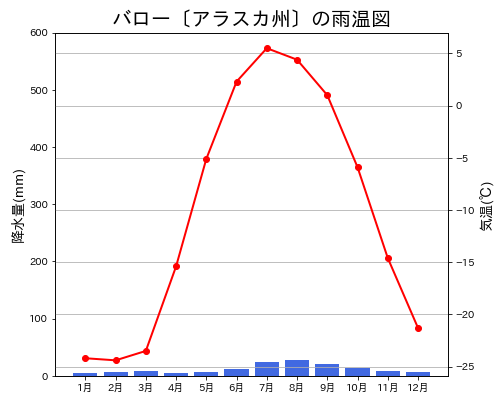

一方でアラスカ州最北端に位置するバローの雨温図を確認してみましょう。バローの移動は北緯71度23分であり、北極圏に入っています。

気温のグラフが縦長であり、最暖月(7月)と最寒月(2月)の差は約30℃であることが分かります。このように高緯度に行くほど気温の年較差は大きくなり、雨温図の気温のグラフに表れます。

気温と降水量のグラフから乾季の有無を判別する

続いて降水量に着目しましょう。降水量データから読み取るべき内容は「乾季の有無」「乾季が夏or冬」になります。

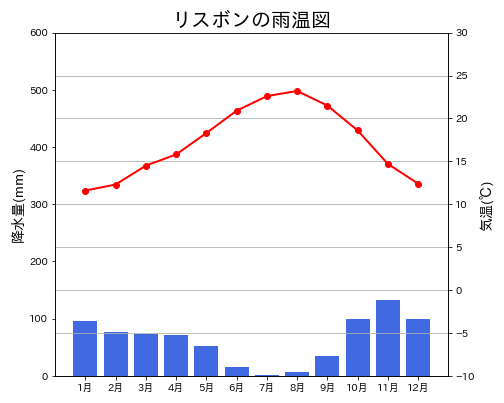

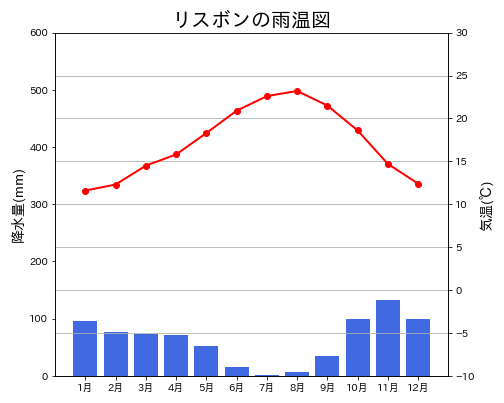

乾季がある場合の雨温図は降水量のグラフが「ほぼゼロ」になります。ここでリスボン(ポルトガル)の雨温図を確認して見ましょう。

7月の降水量が「ほぼゼロ」であり、7月に乾季があることが分かります。なお乾季を見つけた場合、「夏に乾季or冬に乾季」のどちらかを区別しておきましょう。リスボンの乾季(7月)から垂直方向に視線を移して気温のグラフを確認します。

7月の気温は最大値に近いことから夏であることが分かります。そのため、リスボンは夏に乾季がある都市だと理解できるはずです。

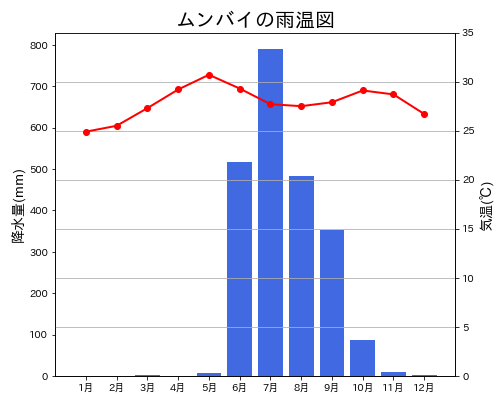

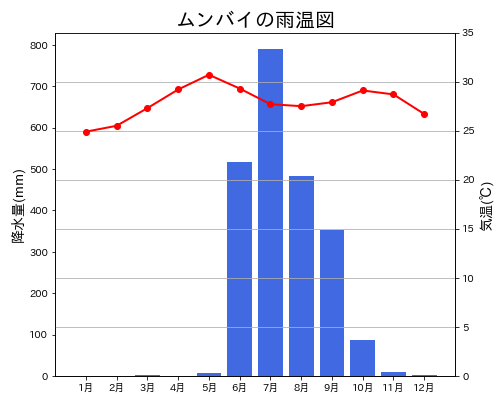

次にムンバイ(インド)の雨温図を確認してみましょう。まずは以下の雨温図から乾季があるかどうか探しましょう。

1月の降水量が「ほぼゼロ」であり、1月に乾季があることが分かります。また、そのまま視線を垂直方向に移すと冬に乾季であることが理解できます。

これらの情報からムンバイは冬に乾季のある都市であることが分かりました。

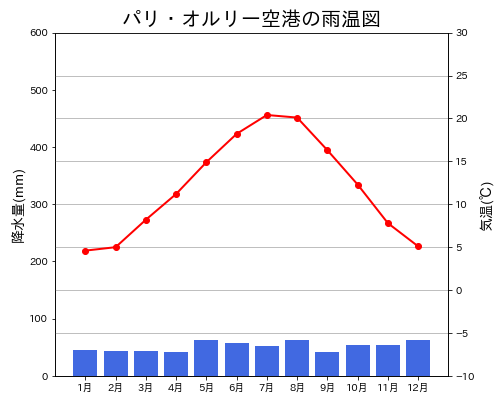

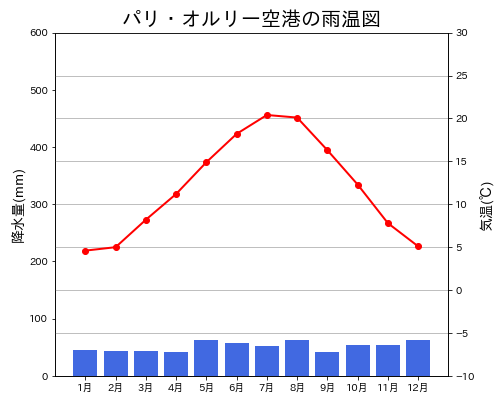

ちなみに、乾季がないパターンについても確認しておきましょう。以下の雨温図はパリ(フランス)の雨温図になります。

降水量が「ほぼゼロ」の月はありません。そのためパリは乾季の存在しない都市であることが読み取れます。

ケッペンの気候区分を雨温図から判別する

大学入試レベルになると雨温図からケッペンの気候区分を類推させる問題が出題されます。そうした問題に対応できるように、気候区分ごとに雨温図の特徴を解説ます。また学校のテストや模試の雨温図問題で間違えたときはこのページで復習すると良いでしょう。

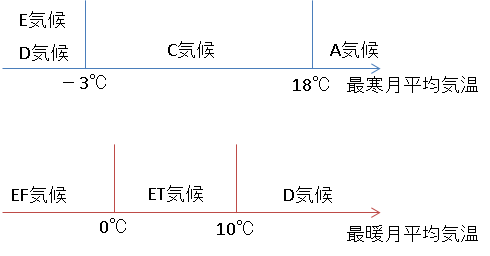

雨温図の気温のグラフから乾燥帯以外の気候を判別することができます。イメージしやすく図にすると以下のようになります。

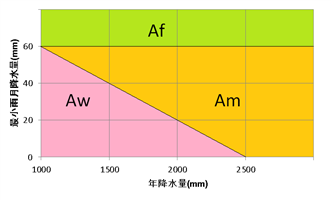

乾燥帯については降水量から判断されます。同様に、熱帯雨林気候(Af)とサバナ気候(Aw)のように詳細な分類についても降水量のパターンから求められます。

そこで最初のステップとして、気候のグラフからA、C、D、E、ET、EFを見分けてください。詳細な分類については以下で説明して行きます。

熱帯(Af、Am、Aw)の雨温図

ケッペンの気候区分では熱帯気候は以下の3つに分類されます。

- 熱帯雨林気候(Af)

- 熱帯モンスーン気候(Am)

- サバナ気候(Aw)

熱帯雨林気候(Af)は年間を通して降水量が多いことが特徴になります。例えば、クアラルンプール(マレーシア)の雨温図になります。

ちなみに熱帯雨林気候(Af)は赤道直下にあることほとんどです。そのため気温のグラフが横一直線になっていることも特徴の一つになります。

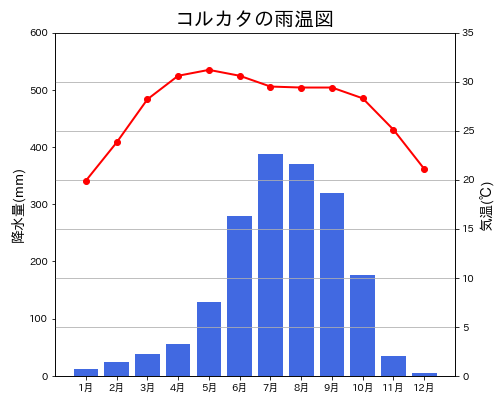

続いてサバナ気候(Aw)は冬に乾季のある熱帯になります。そのため冬の降水量が「ほぼゼロ」になることが最大の特徴です。例えば、以下はコルカタ(インド)の雨温図になります。

12月(冬)に降水量が少なく乾季があることが分かります。ちなみにAf地域よりもやや高緯度に位置することが多いので、Awのグラフは弧を描きます。

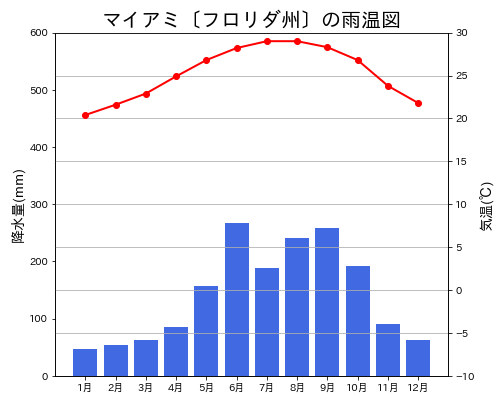

続いて熱帯モンスーン気候(Am)ですが、降水量がAfとAwの中間になる熱帯とイメージしましょう。以下はマイアミの雨温図になります。

熱帯モンスーン気候(Am)には目立った乾季がありません。なおかつ熱帯雨林気候(Af)ほど降水量が多くありません。そのため上記のような特徴の少ない雨温図になります。なおAf、Aw、Amを判別するとき以下のような基準で計算されます。

センター試験(共通テスト)レベルでは具体的な数値について覚える必要はありません。しかしサバナ気候(Aw)については乾季を手がかりに、雨温図から一瞬で分かるようになっておきましょう。

乾燥帯(BW、BS)の雨温図

ケッペンの気候区分では乾燥帯は以下の2つに分類されます。

- 砂漠気候(BW)

- ステップ気候(BS)

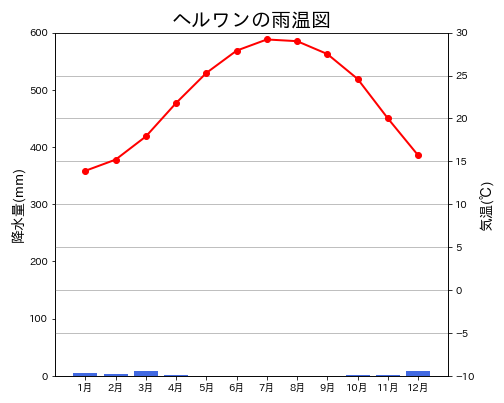

砂漠気候(BW)気候を雨温図で見つけるとき、年間を通して降水量が極端に少ないことがポイントになります。例えば以下はエジプトのヘルワンという都市の雨温図になります。

年間降水量が極端に少ないことが分かります。このような特徴的な雨温図は簡単に判別できるでしょう。しかしステップ気候(BS)の雨温図を見分けるのは難易度が高いです。

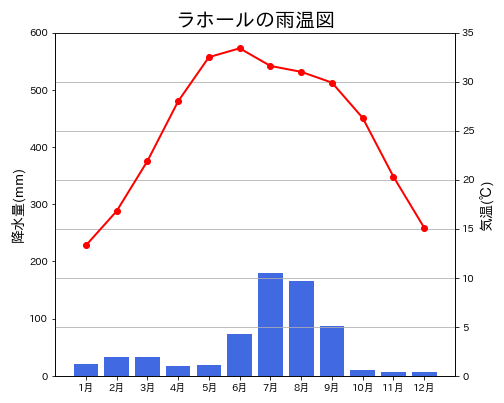

ステップ気候(BS)では砂漠気候(BW)より年間降水量は多くなります。例えば、パキスタンのラホールは以下のような雨温図になります。

ステップ気候を判別するには乾燥限界値rと年降水量Rの関係が「0.5≦R<r」になる必要がありますが、これを雨温図の情報だけから判断しようとすると誤答の可能性が高まります。そのため実践的には基本的には消去法で選択するか、地図を見て判断するのが良いでしょう。

温帯(Cs、Cw、Cfa、Cfb)の雨温図

ケッペンの気候区分では温帯気候は以下の4つに分類されます。

- 地中海性気候(Cs)

- 温暖冬季少雨気候(Cw)

- 温暖湿潤気候(Cfa)

- 西岸海洋性気候(Cfb)

4つの温帯を区別するとき、降水量に注目することになります。まずは夏に乾季が訪れる地中海性気候(Cs)の雨温図は特徴的です。例えば、リスボン(ポルトガル)の雨温図は以下のようになります。

7月に乾季があることが分かります。リスボンは北半球であるため夏に乾季があることが雨温図から読み取れます。

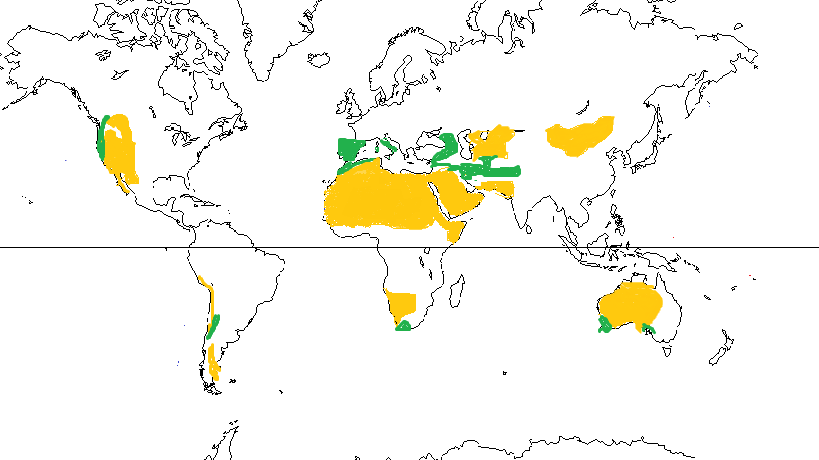

地中海性気候 (Cs)については試験で頻出であるため雨温図のパターンだけでなく地図上の場所も合わせて理解しておきましょう。以下の図において、緑色の地域が地中海性気候 (Cs)になります。

次に冬に乾季がある温暖冬季少雨気候(Cw)について確認していきましょう。例えば、香港(ホンコン)の雨温図は以下のようになります。

.png)

冬に乾季がある場合、サバナ気候(Aw)や地中海性気候(Cs)で見られたような極端な乾燥月がありません。そのため、雨温図判別において温暖冬季少雨気候(Cw)の判別はやや難しいです。

具体的な基準として「冬の降水量が夏の降水量の1/10以下」であれば「乾季あり」と見なされます。上記の雨温図では夏(8月)の降水量が450mmに対して、冬(12月)の降水量は30mmであるため、乾季の条件に当てはまります。

しかし、このような計算を試験中にするのは時間の無駄です。そこで抽象的なイメージで説明すると、降水量のグラフを以下のような三角形に見立てましょう。

-1.png)

このとき高い三角形ができた場合は温暖冬季少雨気候(Cw)になります。このイメージは温暖湿潤気候(Cfa)と西岸海洋性気候(Cfb)の見分け方で役立ちます。

温暖湿潤気候(Cfa)では乾季がありません。例えば東京の雨温図は以下のようになります。

.png)

具体的には「冬の降水量が夏の降水量の1/10以下」という基準に当てはまらないため「乾季なし」と判別されます。しかし、グラフから判断するのは難しいので前述したように降水量のグラフを三角形にしてみましょう。そうすると以下のようになります。

-1.png)

イメージのように背の低い三角形ができた場合は温暖湿潤気候(Cfa)となります。ただし例外的に日本海側の都市では冬の降水量(雪)が多く、降水量のグラフは三角形になりません。例えば松江市(島根県)の雨温図は以下のようになります。

.png)

この雨温図については中学生でも勉強しているため、丸暗記して対応してください。ちなみにCfaとCfbの違いは以下のように定義されています。

松江の最暖月平均気温は27℃であるため、Cfaだと判断できます。ここで迷ってしまうのがCfbとの判別になります。

西岸海洋性気候(Cfb)は乾季がない温帯気候であり、最暖月平均気温が22℃未満かつ月平均気温が10℃以上の月が4回以上あるという基準です。かなりややこしくなってきましたね。パリは西岸海洋性気候(Cfb)であり雨温図は以下のようになります。

「最暖月平均気温が22℃未満かつ月平均気温が10℃以上の月が4回以上」という条件に当てはまるためCfbになります。しかし、複雑すぎて意味不明だという人は多いです。そうした場合は以下のイメージで乗り切りましょう。

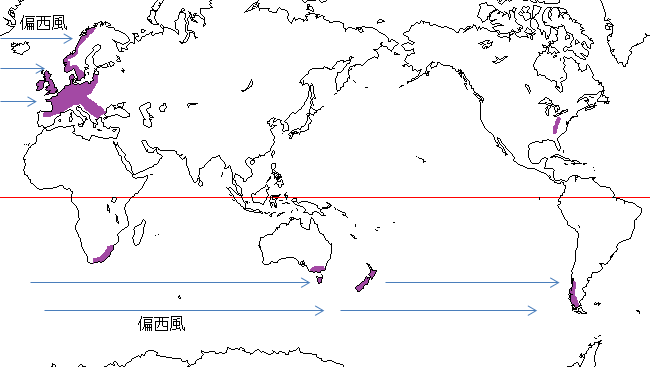

ほとんどの西岸海洋性気候(Cfb)は偏西風が当たる地域に分布しています。地図上に示すと以下の紫色の部分が該当します。

偏西風は年間中一定の降水量をもたらす傾向があるため、降水量のグラフは長方形になります。このようなパターンで覚えると雨温図判別が簡単になります。

冷帯(Dw、Dfa、Dfb)の雨温図

ケッペンの気候区分では冷帯は以下の2つに分類されます。

- 冷帯冬季少雨気候(Dw)

- 冷帯湿潤気候(Df)

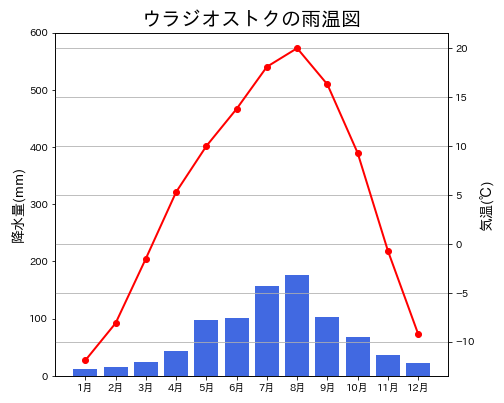

これらを雨温図から区別するのは至難の技ですが、とりあえず解説していきましょう。まずは冬に乾季がある冷帯冬季少雨気候気候(Df)になります。以下はウラジオストク (ロシア)の雨温図になります。

温暖冬季少雨気候(Cw)と同様に「冬の降水量が夏の降水量の1/10以下」の条件に当てはまるためDwとなります。降水量を三角形でイメージすると冷帯湿潤気候(Df)より背が高い三角形となります。

一方で乾季のない冷帯湿潤気候として、ウィニペグ(カナダ)の雨温図は以下のようになります。

Dwより三角形が低くなりました。かなり無理がありますが、冷帯気候の2つを雨温図から区別するのはかなり難しいことが分かるはずです。そういう場合は消去法や都市名を覚えることが対策として挙げられます。

寒帯(ET、EF)の雨温図

ケッペンの気候区分では寒帯気候は以下の2つに分類されます。

- ツンドラ気候(ET)

- 氷雪気候(EF)

ツンドラ気候は最暖月平均気温が10℃以下であるため、気温のグラフの頂点を確認すればすぐに判別できます。なおツンドラ気候を判別するとき降水量は関係ありません。例えばバロー(アラスカ)の雨温図は以下のようになります。

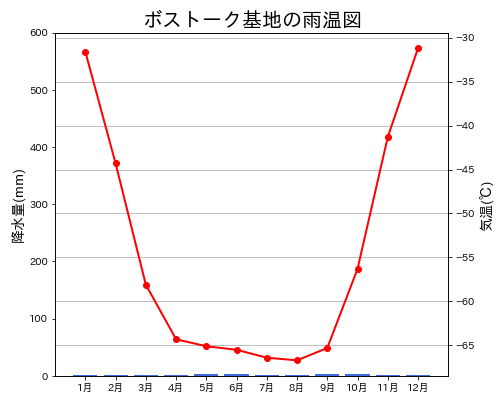

さらに最暖月平均気温が0℃以下だと氷雪気候(EF)になります。以下は南極のボストーク基地の雨温図になります。

一番暖かい夏でも氷点下30℃を下回っています。氷雪気候(EF)が見られる代表例は南極とグリーンランドの2箇所を覚えておけば良いです。